어류의 독은 복어와 같이 내장이나 피부에 들어 있어 이것을 먹으면 중독이 되는 경우가 있고, 노랑가오리, 쏠종개, 독가시치, 쑤기미, 미역치 등과 같이 지느러미 가시에 찔리면 독 작용이 일어나는 경우가 있다. 후자의 경우를 자독(刺毒)이라 하고 이런 어류를 자독어류라 하며, 독이 저장된 독선(毒)과 독의 주입구가 있는 가시로 되어있다.

우리나라 근해에 서식하는 자독어류로는 쑤기미와 미역치, 독가시치가 가장 흔하고, 이외에 별감펭, 쏠배감펭, 얼룩통구멍 등도 있다.

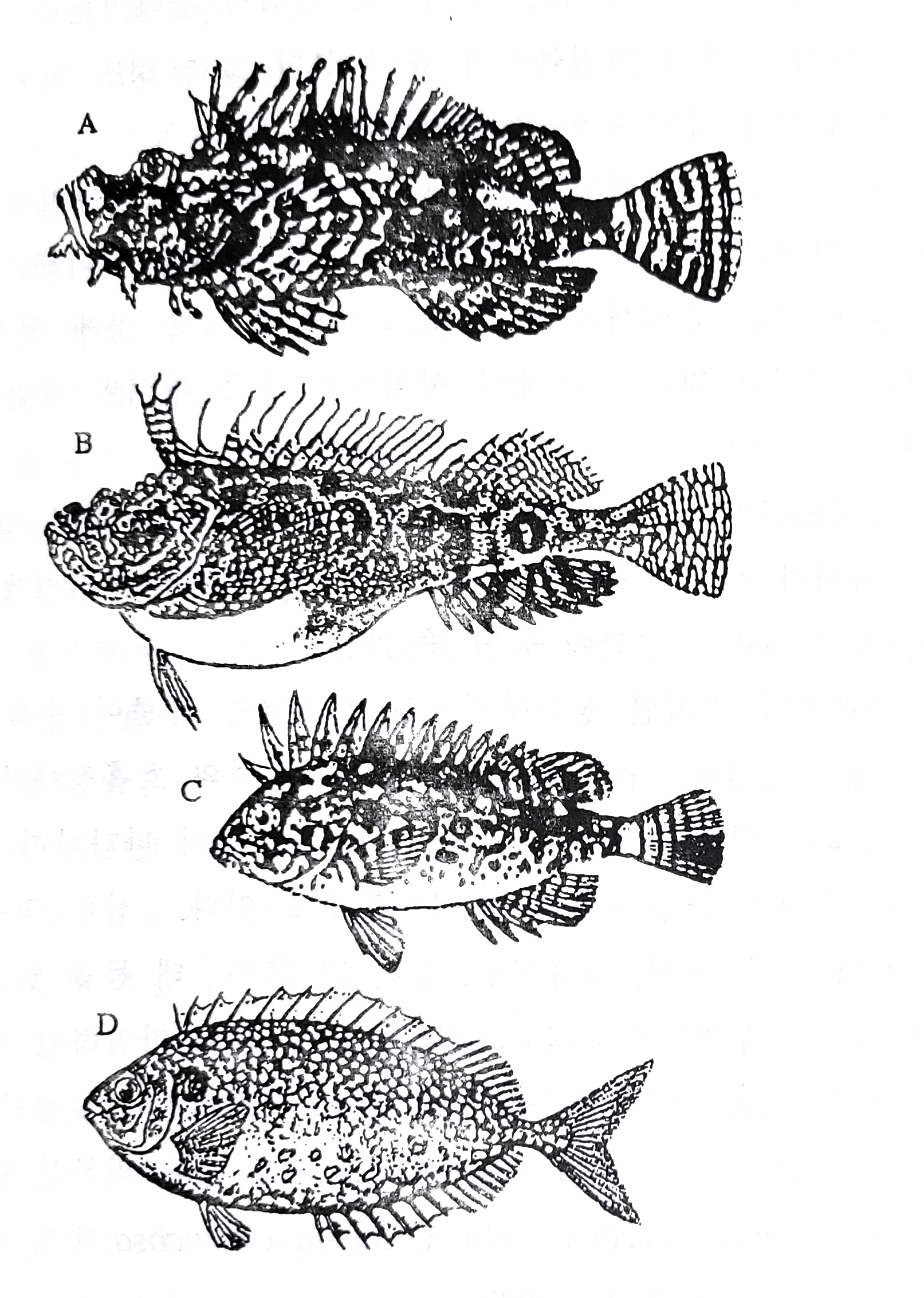

쑤기미(그림 32, A)는, 분류학상 횟대목 쑤기미과에 속하고, 영어로는 Devil stinger, 중국에서는 鬼由, 子魚, 일본에서는 Oniokoze(虎魚)라 한다. 학명은 Inimicus japonicus 다.

쑤기미의 외모를 보면 매우 험상궂은 감이 있다. 얼굴은 울퉁불퉁하고 눈은 툭 튀어나왔고 몸에는 지저분한 피질돌기가 많이 부착되어 있으며 입은 위로 향해 있다. 이런 형태로 보아

그림 32. 자독어류와 삼세기 (A, 쑤기미 B, 삼세기 C, 미역치 D, 독가시치)

민첩한 어류로는 보이지 않는다. 실제로 쑤기미는 비활동적이고 바위나 돌 혹은 해조류 사이에 움직이지 않고 숨어 있다가 다른 어류가 가까이 오면 독가시로 찔러서 잡아먹는다. 몸이 매끈하지 못하고 피질 돌기가 많이 붙어 있는 것은 바위나 돌같이 보이게 하기 위한 의태(擬態)이다.

체색 또한 서식환경인 모래나 돌의 색과 같은 다갈색이 많으나 변이가 비교적 심한 편이다. 보통 연안에 서식하는 것은 흑갈색 혹은 유백색을 띠고 있고 수심이 깊은 곳에 서식하는 것은 적색이 강하고 심해에 서식하는 것은 황색이 강한 편이다.

등지느러미는 16~18개의 가시와 6~8연조로 되어 있는데, 이 가시가 강한 독을 가진 독가시로 되어있다. 독가시에 독선이 있어 찔리는 순간에 독이 주입된다.

독가시에 찔리면 상처부위에서 시작되는 통증이 수족 전체로 퍼져 나가며, 독의 약리작용은 혈압강하와 호흡장애가 알려져 있다. 찔린 부위는 국소적 빈혈과 부종이 나타나며 이 증세는 수일에서 수주간 계속되는 경우도 있다. 심한 경우에는 전신적 쇄약, 발한, 호흡곤란, 경련 및 혼수상태 등을 일으키기도 한다. 쑤기미의 독은 60℃에서 2분 정도 가열하면 활성이 없어지고, pH4 이하에서는 즉시 활성이 없어진다. 성인은 쑤기미에 찔려서 죽는 경우는 극히 드문 일이나 외국산 쑤기미 종류인 Poison scorpion fish(Synanceia verrucosa)에 게 찔려서 죽은 예는 많이 있다고 한다.

그런데 쑤기미는 독가시가 있다 하여 공격적 행동을 하지는 않는 것 같고 자신이 위험을 느끼거나 적이 가까이 접근할 경우 지느러미가시를 모두 세워서 방어 자세를 취하기 때문에 함부로 만지지 말아야 한다.

지금도 어촌에서는 쑤기미에 찔려서 고통을 당하는 사람들이 있으나 마땅한 치료약이 없다. 다만 전해 내려오는 민간요법으로 치료를 할뿐이다. 민간요법 중 한 가지는 사람의 오줌을 바르면 효과가 있는 것으로 전해지고 있다. 그런데 바다에서 찔렸을 경우에는 자기가 오줌이 마려우면 다행이나 그렇지 않을 때는 부끄러움을 무릅쓰고 남에게 오줌을 누도록 사정을 하는 수밖에 없다. 그만큼 통증이 대단하다.

옛날 우리 조상들은 또 다른 방법으로 치료를 한 것으로 전해지고 있는데, 자산어보에는 쑤기미를 석어(魚), 속명으로는 손치어(歷時魚)라 하였고, 찔리면 솔잎 삶은 물에 담그면 신통한 효과가 있다고 하였으며 다음과 같이 설명하고 있다.

“狀類小點魚大亦如之脊鰭甚毒怒則如鳄近之則齡入或被警痛 不可忍松葉煎湯侵其螢處則神 즉, 모양은 작은 금어를 닮았고 크기도 같다. 등지느러미가 매우 독하고 성이 나면 고슴도치와 같아진다. 가까이 접근하면 찌른다. 여기에 찔리면 통증을 참기 어렵다. 찔린 곳은 솔잎 삶은 물에 담그면 신통한 효험이 있다.”

쑤기미는 어획량이 많지 않아 어시장에서 흔하게 볼 수는 없고, 주로 어촌에서 매운탕으로 먹어왔을 정도다. 그러나 살은 희고 지방질이 적어 담백하고 맛이 좋아 고급 횟감으로 인기가 있다. 육질은 복어와 같이 쫄깃쫄깃하기 때문에 복어회처럼 얇게 썰어야 제맛이 난다. 매운탕 국물 또한 맛이 좋고 특히 간과 껍질은 별미 중의 별미다.

실험적인 종묘 생산은 이미 성공한 적이 있으며 양식 대상종으로 기대할 만한 어류다. 산란기는 6~8월 경이고, 알은 분리부성란이다.

남해안의 일부 식당에서는 쑤기미 매운탕을 팔고 있는데, 쑤기미가 아닌 삼세기(그림32, B)인 경우가 많다. 쑤기미는 맛이 좋기는 하나 어획량이 적기 때문에 이런 가짜가 생겨난 것으로 본다.

삼세기는 횟대목 물수배기과에 속하고, 동해안에서는 삼세기, 수베기라고 하며 일본에서는 Kemushi-kajika라고 한다. 얼핏 보면 쑤기미와 비슷하나 등지느러미 가시가 연하고 독이 없으며 몸에는 과립상 돌기가 많아 피부가 거칠다. 배 위에 잡아 올리면 복어처럼 몸을 부풀려 복부를 크게 하는 버릇이 있다.

봄~가을에 남해안의 얕은 곳에서 갯바위 낚시를 하면 미끼를 잘 따먹는 어류들이 있는데, 이중에 통영지방에서 “새치”라고 하는 작은 어류가 있다. 낚시를 처음 하는 초보자들 중에는 이 작은 어류를 만지다가 가시에 찔려 낭패를 당하기도 한다. 미역치(Hypodytes rubripinnis, 그림 32, C)라는 종류인데 횟대 목 미역 치과에 속하고, 영어로는 Redfin velvetfish, Tiny-stinger, 중국에서는 紅鰭赤由이라 하고, 일본에서는 Haokoze라 한다.

체장 약 11㎝정도의 작은 어류이고, 체색은 회갈색 바탕에 백색 무늬가 있으며 복부는 적색이고 꼬리지느러미에는 흑갈색 무늬가 있다. 등지느러미는 다른 어류와 달리 머리 부분에서부터 시작되고 14~15개의 가시와 6~7 연조로 되어 있는데, 이 등지느러미 가시가 독가시이고 찔리면 심한 통증을 일으킨다.

통증은 1시간에서 수 시간 동안 계속되는데, 상처를 입으로 빨아내어도 효과가 없고, 암모니아수를 바르면 통증이 다소 가라앉는다.

미역치는 내만의 해조류가 무성한 곳이나 암초지대에 서식하고 봄에서 여름까지 많이 보이다가 가을 이후는 착저 생활을 하는 것으로 알려져 있다. 산란기는 5~8월, 알은 분리 부성란, 번식습성 초기 발생 등 자세한 생활사에 대하여는 알려진 것이 없다.

미역치는 전장 4cm 정도 되면 수컷은 등지느러미 앞쪽 부분의 가시 2~4개가 특히 크고 길어져서 수탉의 벼슬과 같기 때문에 암수의 구분이 가능하다.

또 다른 자독어류 중에 독가시치(그림 32, D)라는 종류가 남해안과 제주도 근해에 서식하는데, 제주도에서는 따치라고 하며 여름철에 횟감으로 인기 있는 어종이기도 하다.

농어목 독가시치아목 독가시치과에 속하며, 대서양을 제외한 인도양, 태평양의 온대~열대 해역에 서식하고 세계적으로 30여 종이 알려져 있다. 학명은 Siganus fuscescens이고, 영어로는 Dusky spinefoot, 중국에서는 藍子魚, 일본에서는 Aigo(藍子)라고 한다.

몸은 매우 측편하고 달걀 모양의 타원형에 가까우며, 매우 작은 비늘이 피하에 매몰되어 있어 비늘이 없는 것처럼 보인다. 체색은 회갈색 또는 황갈색이나 변이가 많다. 미성어는 백색의 별 모양 반문이 분명하게 있지만, 성어가 되면 이 반문은 불분명해지고 암갈색으로 된다. 죽으면 황색에 가까운 색으로 변하고 반점도 없어진다. 보통 손바닥만 한 것이 많이 잡히나 큰 것은 체장 30㎝되는 것도 있다. 산란기는 여름철이고 알은 침성점착란으로 해조류에 점착시킨다.

등지느러미는 13개의 가시와 10 연조로 되어 있고 특히 뒷지느러미에 7개의 가시가 있는 것이 특징이다. 또 배지느러미는 5개의 기조로 되어 있는데 첫째 기조와 마지막 기조가 가시로 되어있는 점도 특이하다. 이들 3개의 지느러미에 있는 가시 모두 독가시이기 때문에 찔리면 통증이 매우 심하다.

증상은 두통, 안면홍조, 충혈 등이 일어나고 식후에 입속이 씁쓸한 증상이 있다가 대개는 2~3일 만에 회복이 된다.

독가시치 외에 흰점 독가시치(S. canaliculatus)라는 종류도 제주도 근해에서 상당량 어획이 되고 있으며, 현재 종묘생산과 양식을 시험하고 있다. 흰점 독가시치는 체장 23cm 정도, 회갈색 바탕에 작은 백색 반점이 산재하고 아가미뚜껑 뒤쪽 부분에 1cm 크기의 검은 반점이 선명하며 꼬리지느러미는 황색이고 갈색 횡대가 여러 줄 있는 것이 특징이다. 6~10월이 어기이고 산란기는 7~8월경이다.

독가시치류는 어릴 때 해조류를 주로 먹으나 성장하면 해조류 외에 요각류, 단각류 등 동물성 플랑크톤을 먹는 잡식성으로 된다. 특히 모자반의 기포나 다른 해조류의 어린싹을 즐겨 먹는다고 알려져 있다. 식물성 먹이를 많이 먹기 때문에 창자의 길이는 체장의 2.5~3배나 된다.

독가시치 구이를 할 때는 내장을 빼지 않고 구워서 먹기도 하는데 창자에서는 독특한 향내가 난다. 아마도 먹이인 해조류에서 유래된 향내인 것 같다. 근육은 백근(白筋)이고 탄력이 있으며 비교적 맛이 좋아 최근 하와이 필리핀, 싱가포르, 피지, 일본 등에서는 양식을 시도하고 있다.

댓글